第9回東京学芸大学主催 課題研究発表会 – 日本語・英語の発表でチャレンジ!

2025年3月20 日、東京学芸大学が主催する2024年度第9回課題研究発表会に、WWL拠点校として、今年も2つのユニットが参加して、発表を行いました。この研究発表会の目的は以下の4つです。

1) 生徒たちが題研究の成果を発表し大学教員・大学院生ら専門家からの評価を得ることで、各自の課題研究を進展させる機会とする。

2) 生徒たちが主体的に発表会を運営し、意見交換を行うことで、互いに知見を深め友人関係を拡げる機会とする。

3) 高校と大学が連携して生徒たちの課題研究を支援し評価することで、育成すべき資質・能力を見定め教育課程の改善に資する機会とする。

4)ポスター発表において東京学芸大学の大学院生による研究発表を高校生と同時に行い、お互いに議論を深める機会とする。

本校から参加した2つのユニットの課題研究発表のテーマは以下の通りです。

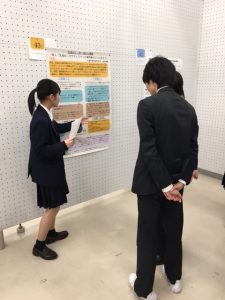

「生成AIと著作権の在り方の模索」 (日本語発表)

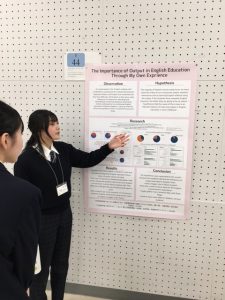

“The importance of output in English education through my own experience” (英語発表)

本校、一昨年がオブザーブ参加、昨年から発表へのチャレンジを行っています。授業や課外活動で得た知識・経験をアウトプットする場として、また、多くのSSH校やWWL校など、先進的な探究教育に取り組んでいる高校生と切磋琢磨することができました。今後もさらに、継続して、学校を超えたプログラムに参加していきます。

このプログラムで研究発表した高校2年生の振り返りを紹介します。

私は、生成AIが生み出す創作物の著作権をテーマに研究を行いました。東京学芸大学主催課題研究発表会に参加した動機は、もともと法律に非常に興味があり、その中でも特に、生成AIが作成するパロディーなどの創作物において、どのように人間の権利を保護するかという課題に関心を持っていたからです。このプログラムに参加することで、同じ領域に興味を持つ他校の高校生と交流し、自分の研究をさらに深めたいと考えました。

発表会では、私とは異なる分野を研究している参加者も多くいました。閉会式での東京学芸大学の小林晋平先生のお言葉には大きな刺激を受け、ハッとしました!その言葉から得た気づきです。

私はこれまで「垂直方向」にひたすら研究を掘り下げていました。しかし今回、他校の高校生の様々なテーマの発表を聞いたことにより、「水平方向」にも知見を広げることができました。他者の関心に関心を持つことの大切さを学び、研究の視野が広がる貴重な機会となりました。今回の発表会での探究活動を通し、「水平方向」にも「垂直方向」にも学びを深めることができ、大きな成長を実感できました。

facebook

facebook youtube

youtube LINE

LINE twitter

twitter